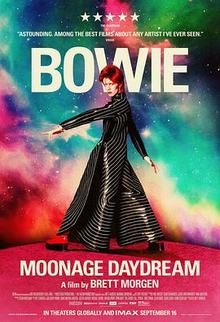

月球时代白日梦(2022)

评分:8.5

导演:布莱特·摩根

编剧:布莱特·摩根

主演:大卫·鲍伊 / 米克·容森 / 迈克·加森 / 杰夫·贝克 / Trevor Bolder / Geoff MacCormack / Brian Wilshaw / Ken Fordham / John 'Hutch' Hutchinson / Mick Woodmansey / Carlos Alomar / Gui Andrisano / Ava Cherry / Robin Clark / Dennis Davis / Greg Errico / 迈克尔·凯曼 / Tony Newman / David Sanborn / 路德·范德鲁斯 / Adrian Belew / Lenny P

类型:纪录片 / 音乐

片长:135分钟地区:美国

语言:英语

影片别名:月光白日梦 / 月球纪元的白日梦

上映:2022-05-23(戛纳电影节)

IMDb:tt9883832

月球时代白日梦简介

A cinematic odyssey exploring David Bowie’s creative and musical journey.

From visionary filmmaker Brett Morgen and sanctioned by the Bowie estate.

Five years in the making and featuring never-before-seen footage, experience it in theaters and IMAX this Fall.

第75届戛纳电影节酷儿棕榈奖(提名)布莱特·摩根

布莱特·摩根 Brett Morgen导演

布莱特·摩根 Brett Morgen导演 大卫·鲍伊 David Bowie自己

大卫·鲍伊 David Bowie自己 米克·容森 Mick Ronson自己

米克·容森 Mick Ronson自己 迈克·加森 Mike Garson自己

迈克·加森 Mike Garson自己 杰夫·贝克 Jeff Beck自己

杰夫·贝克 Jeff Beck自己 Trevor Bolder Trevor Bolder自己

Trevor Bolder Trevor Bolder自己

简评

看imax也太爽了吧,虽然某些时候真的像引发癫痫的视效。作为不多的听完过全集的乐手,最大的震撼倒是David Bowie这么(引用Luna)exceptionally ordinary,有一个挚爱的大哥和家庭,以及非常勤奋和勇敢。他说我写我的、他们都说看到了孤独、但不我并不孤独;他说,我很清楚我扮演的角色(莎士比亚时代以来一种自由的方式)。所以圣人之常以其情顺万物而无情也可以这么读呀!

不仅仅是Bowie的个人纪录片,更是缅怀“月球时代”所有在做“白日梦”的艺术家们,活在当下,先锋前卫,想想未来,猛烈撞击着千禧年。如此看来,《天鹅绒金矿》对Bowie的描绘还是保守了,业界已无standard能judge多元多变的他,华丽摇滚的天才、世界的鬼才,带领全世界的审美前进一百年。不闻功与名,专心探索世界,保持健康好奇心,像苍蝇一样在牛奶里吮吸。剪辑扣一星,基本上是二次混剪^_^所以,China girl什么时候有纪录片。

本质超长意识流粉丝向蒙太奇,除了live就是宝爷原话,我是真的很喜欢他讲话那个调调。算不上死忠,所以分裂戏子(75年)之后的都不太熟,看着他的思想从“只活今天”到“明天总会来”,从“爱情是种病”到“想多和妻子呆在一起”,标新立异者终成传奇巨星,自述总会戴上表演人格的面具,但是面具和表演和混沌本就是他的组成部分,就……很感慨啊,他和世界的交流方式从愤怒的挑衅、暴烈的燃烧演变为温柔的创造,一直在探索极限,从白日梦中醒来,他让现实升起来,以便配得上幻想(好想在大荧幕上看啊呜呜呜

能把纪录片拍出迷幻剂美学,无疑是全新的观看体验。而这显然又与大卫·鲍伊的艺术,以及个人魅力是无法分割的。《月球时代白日梦》没有聚焦明确的事件,又或是某场重要知名的演出,而是围绕大卫·鲍伊的艺术求索之路,配合内容完成视觉化的影像资料拼接。导演也在刻意搭造某种梦境感体验,在叙述上坚持某种失序,以及多元素的肆意衔接。但随着内容的推进,还是能在变化中捕捉到线索。所以《月球时代白日梦》更像是一次精妙的策展,一次对大卫·鲍伊艺术生涯的回顾。将那些多元多媒介的艺术品在失序里有序排布,观赏过这些丰富的影像,所有的反馈便是主观的,独特的。

大概是顶级的饭制偶像纪录片了,没有私生活、没有猎奇八卦、不注重故事性,用大量本人的影像资料、采访片段组成,播放音乐的时候配了非常多精彩的视觉影像表达,试图拼贴出大卫鲍伊的艺术家人生。为啥觉得是个“饭制作品”,所用的素材大部分都出自大卫鲍伊本人,完全没通过第三人称视角来呈现(片中最多的第三人就是狂热的在鲍伊舞台下要晕厥过去的歌迷们),从素材的选择和组合方式中看到了对鲍伊浓浓的热爱——只有真的爱他的人才能做出这么纯粹的关于他的才华、他的思考、他的痛苦和强大的作品。另一个感受是,每一个想要征服大众获得大众热爱的偶像都应该来看看,什么才是真正的偶像明星……

作为纪录片很好的展现了鲍爷不同时期的想法与表演,也看到了不少MV里有的视频,色彩的视觉冲击很喜欢,对白体现的鲍爷的思想也能get到,身为艺术家就是不停的去探索与改变,又或者到了一定时期不去改变也是一种改变,不同于其他艺术家的丧,鲍爷始终能以充沛的精力去实践自己的想法活在当下,观影中途一度以为快要结束了但又有后续,IMAX厅的音效让人感觉听了场演唱会,忍不住身体随着音乐摇晃,尾声也是以俏皮的自白收场少了悲伤,缅怀伟大的艺术家大卫鲍伊。

通过宝爷的视角构建(或许还原?)了一个混沌的、奇异的、实验的、不断进化的Bowie Universe。对于他人来说恐怕梦境都无法拥有这些奇异色彩,但Bowie把自己当实验品,在自己创造的多重宇宙中自由穿梭。生死在他身上轻飘飘,他抖落的尘埃与他合为一体。不管什么时候总会让我不断发出“他到底是谁”的惊叹(但也无需确认)。He’s evolving.

早先对鲍伊的印象大约是华丽二字,现在居然也没有收获更多,生命似乎被景观化,观看纪录片的过程就像在游览热门景区,豆瓣标记时间轴上第869号《月球时代白日梦》仿佛一根发亮的灯管仅提示着我到此一游。旅游手册告诉我们鲍伊善于演唱绘画雕塑化妆采访,是凡人眼中的通才,可所见几乎是鲍伊愿意呈现的样子,如果我们在月下做梦又该如何得见月亮背面?另外不太清楚导演如此丰富的素材取自何处,或许影片100%由二手影像构成,那样剪辑师就能够作为电影作者署名,胶片拍摄的旧素材终以数码组接逻辑在IMAX影厅面世,想想也还挺混乱的,再联想到影片中裁得稀碎的声光电,或许正如鲍伊所说混乱和破碎才是人生的精华吧,导演学到了

多少有点失望,整体而言对于大卫鲍伊的描绘有些流于表面。作为纪录片似乎想营造类似于雷吉奥的生活三部曲的“音乐”纪录片形式,通过大量影像素材和音乐的组接来完成叙事(其中特别多20世纪初期老电影的修复画面还是挺过瘾),然而为了凸显鲍爷的人格魅力放了大量他的语录,使得形式上也不够纯粹,更像是一种视觉上的个人崇拜。但是但凡对大卫鲍伊有点初步了解的,想必对这部纪录片中呈现的内容都耳熟能详了,反而真正一些可能不被人所知的故事缺完全没有提及,好比如他的作品与柏林墙之间的关系,他在伊曼之前的婚姻与家庭,甚至是他一切光鲜亮丽外观下的另一面。当然这些并不是一定要展现的内容,但是如果这个纪录片只是对一个“神”的又一次歌颂,那肯定是不符合预期的,更想看到去神性后的大卫鲍伊的故事

5/10 观影结束,脑子里蹦出的第一个词就是「花里胡哨」。纷繁的画面变化让人没法集中在Bowie零碎的语录里,歌曲不断,让这部纪录片更像一场长达两小时的大型MV。如果你渴望通过这部片子来了解Bowie,那你来错地方了。导演用力很猛地表演着一种「酷」,这倒跟Bowie很像,表演欲已经把自我裹起来了,形式超越了内容,或者说,形式已经成为了内容本身。一部只有过程、没有结果的纪录片,看完后什么也没记住,这部献给名为David Bowie的谜团重重的被表演出来的Icon的影片,似乎只是加重了我对Bowie的刻板印象。失望,我真想听听那变色龙外衣下鲜活的人的声音。

剪辑加音乐我就已经嗨了。基本都是鲍伊自己的独白和影像,他留下的影像真多,但没有用到纯粹的生活片段,真实面目在扮演的不同角色中若隐约现。隐藏在善变的面目下,勤勉贪婪地感受和吸收,再像一块透镜折射出迷幻光彩。也有消费自己固有形象,回应主流期待的精神躺平时期,不能这样理直气壮赚钱的摇滚巨星都早夭了吧。九十年代他说看到了自己熟悉的一些东西,因为世界多少是被他自己塑造了一些啊。

很喜欢,在DB的一生记录中获得了我自己的启蒙:在年轻时用才华获得名气和粉丝,毕生去追寻新的文化和体验,用认知去打破旧我,不断进行创作突破,中年后又洗尽铅华,选择用积极的态度面对人生,回归平实自然,看似回归老套,但实质是生命升华到了大爱和纯粹。DB旁白的哲思令我感动。勇敢的做自己,打破传统,将自己的精神内核展现出来,去体验,去创造,这就是我心目中最最无比绚丽的人生。感谢DB!