视差(1974)

The Parallax ViewUP:2024-06-20

视差简介

一名议员被暗杀,凶手也当场死亡,3年后,当时的目击者陆续“正常”地死去,华伦·比提饰演的记者起初不以为然,但很快他也陷入危险中……

本片是部70年代政治题材的影片,它让我们一睹了政治权力之争的幕后玄机,全片气氛控制极好,情节扣人心弦,结尾更是出人意料。华伦·比提荣获1992年金球奖最佳男演员。

艾伦·J·帕库拉 Alan J. Pakula导演

艾伦·J·帕库拉 Alan J. Pakula导演 沃伦·比蒂 Warren Beatty演员

沃伦·比蒂 Warren Beatty演员 宝拉·普林蒂丝 Paula Prentiss演员

宝拉·普林蒂丝 Paula Prentiss演员 威廉·丹尼尔斯 William Daniels演员

威廉·丹尼尔斯 William Daniels演员 查克·沃特斯 Chuck Waters演员

查克·沃特斯 Chuck Waters演员 大卫·吉勒 David Giler编剧

大卫·吉勒 David Giler编剧

简评

和唐人街同年同月上映,无论主题,情节,一些主要场景设置,甚至结局对于黑暗的无可奈何都不谋而合,可见是当时环境给艺术家们提供了同样的素材和触动。唐人街变幻莫测,偏向传情。视差气势恢宏,笔触更大,讽刺更辛辣,拳拳到肉,政治惊悚,黑色电影,类型化也更明显,看着有弗兰肯海默的感觉。光和影,前和后,他不会像德帕尔马那样分屏,永远要绕到敌人身后,上一个镜头我之前,下一个镜头又在后,身后身就是主动。一个人和一个体制的斗法,就像面对一圈人的围殴,哪有身后,哪有逃处?那组洗脑图像,父亲,母亲,我,家庭,国家,上帝,幸福,敌人的循环错位,让人叫绝,电影里反应媒介图片要比在电影里看一组影片形式更独立,更有力。

冷峻的政治惊悚片。值得注意的是影片营造氛围的方式,在Gordon Willis的光影中,声音设计十分出彩,以先行的水坝警报与乐队鼓声,挑拨着人的神经。中间测试那段很有实验气息,“爱”“母亲”“父亲”“国家”“我”的主题不断变换,而照片重复,从而指引人到达社会的对立面。在这里,静态的图像承担的表意功能远超一段视频。最后一场戏的颜色(大块的蓝白红)与场景设计、学生的行为与议员的行为(录音播放演讲、自己在聊高尔夫)构建出一种极佳的谋杀现场,有鲜艳的色调、高昂的情绪与讽刺意味。故事结尾相当利落,记者在黑暗中一枪毙命,死得不明不白,戛然而止。但,电影对于记者本身挖掘较少,我并没有理解他做这一切的动机,记者身上亦没有展现出理想主义光辉,似乎角色更多还是在为故事服务。

与《窃听大阴谋》同年的政治惊悚电影,同样有着现实事件的影子:肯尼迪遇刺案和它的知名阴谋论(第二名枪手、证人相继死亡)。凝视深渊步步接近,最终被深渊吞噬。摄影机在固定镜头中保持着恰当的距离,仿佛成为阴谋的一员,在角落里静静窥探。高塔、水坝、海洋、机场、仓库,开阔的场景和精致的构图折射出压抑和恐慌,充满张力,机场段落没有正面给出信息,全靠摄影与剪辑的引导就在画面之外制造了一次炸弹危机。但是影片过早披露答案确认阴谋的存在(其具体内容和目的其实并不重要),或多或少陷入“主角独闯龙潭、多次化险为夷”的商业化模式,显得太过外露,在情绪化和“少即是多”的处理上个人更偏爱《窃听大阴谋》。当然最直白最大胆的就是直接向观众播放的测试视频,甚至可以单独当作一部前卫的实验短片

准神作。以两场「公布真相」的听证会开头与作结:受女友所托,记者比蒂调查三年前的议员刺杀案,多个凶案现场的目击证人相继被杀后,逃过一劫的比蒂以身做饵潜入招募反社会者的「视差」公司,但随即也成为另一起阴谋的替罪羊。本作叙事凝练到了极致,镜头对准画面中移动的核心物体(行李车上神秘的行李箱,被比蒂写上爆炸信息的纸巾,被击杀的议员和缓慢失控的高尔夫球车),而戏剧性场面通过抓拍照片般凌厉的定格镜头来展现,配上出色的声效剪辑,营造出极强的叙事张力。构图取景也极具风格化,相较于《柳巷芳草》里黑暗而污秽的纽约,本作则构造出了令人窒息的几何迷宫,水流湍急的郊外水库,高耸入云的西雅图太空针塔,播放着照片蒙太奇的礼堂(夹杂暴力信息的图片与日常词汇组合非常《发条橙》),整齐划一中透着几分诡异的红白蓝体育馆。

8/10。开场镜头尾随着参加独立日游行庆祝的政客直到他被枪杀,而官方调查仅做了轻微掩饰,头尾两段听证会的场景由老鹰标志、线形延展的调官查员构成,镜头一直在慢慢的拉近和拉出,观众明显能感受到隐藏在黑暗中大而不倒的阴谋政治。航班里乘务员发现写在餐纸上的炸弹警告,从主人公的视觉出发一下子使气氛紧张起来。关于暗杀声望很高的不同政见者的高潮则用疏离感宽银幕构图来演绎,当主人公接任杀手后进入酒店,偏离中心的构图和矩形符号化的建筑线条表现了一个有机世界,主人公只有沿着直线前进,几乎消失在阴暗的背光里,处于大堂的上方远景,下方空间被图案化的蓝白红色相间的圆形桌占据,当政客的车子随着奏乐驶入集会地点,座位上聚集的学生举着蓝底红色图案拼成总统头像,象征冷酷的机形状和美国国旗颜色的反讽运用,塑造了暗杀的政治阴谋气氛。

一部精致又愚蠢的阴谋论电影。精致来源于顺畅的情节编制和类型元素,更不用提相当牛逼的摄影了。我最烦这种为了阴谋论而阴谋论的电影了,《谍影重重》也拍阴谋论,但结局是光明的,个体战胜了黑暗的体制;《刺杀肯尼迪》也拍阴谋论,但是那部电影是基于一个真实事件,有大量信息材料作为阴谋论的依据,这两类阴谋论电影拍的不仅是真相,而是追求真相的勇气,但这部《视差》除了输出焦虑以外,没有任何价值,我还不如去看Twitter上的fake news呢!

相比于导演后来的《总统班底》,本部片是非常的反类型了,在类型元素上是侦探与犯罪的混合,套用的是黑色电影模式,但在结尾和发展脉络中,却有自己的作者特色,片中冲突不断,在每个段落中,主角都是处于道德制高点却在人物对峙中处于劣势,这种挫败感调动了观众的情绪,代入了主角的自身状况,也令最后的挫败力度十足,在看似发展态势中,真相却并未逐渐清晰,而是一直处于云山雾罩之中,主角的调查虽然发现了新的线索,但线索却不能揭秘,这样的剧作模式,令政治惊悚和阴谋论不仅成为内在主题,还展现了它们的威慑恐惧感,结尾更是出乎意料,也呼应了自身的主题,在逐渐后来的镜头中,与前一次政治刺杀的逐渐前进形成了对照,构建了一个用官话塑造的真实且不容质疑的现实。场面调度出色极了,几次动作场景都无比精彩,中段的招募视频更是点睛之笔。

“城堡”的冰山一角,《视差》可以被视为新好莱坞版的《放大》,安东尼奥尼的几何现代空间作为构图下人物的偏离中心。在影片中,听觉元素往往以一种权力或者预兆的方式闯入视像,作为危机预兆的水坝报警声,以及弥漫着最终,舞台上方结构的大片黑暗。《视差》以对于影像的质疑摧毁了事件及其呈现的悬疑影像类型,最终意义上的大他者无法被遭遇,只能通过替身进行言说。在影片的中间部分,“测试”的影像缺失,被一系列静帧蒙太奇所替代,在那个被黑暗吞没,令人物变得狭小的dolls cabin,观看者没有生成为Joe的视觉聚焦,而是从第三人称的观看中退出来,被蒙太奇的频闪暂时失明。

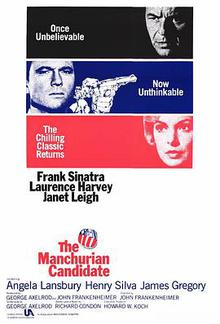

似乎是受《放大》的影响,七十年代在好莱坞出来了一些试图反思电影机制,且通常跟政治惊悚类型搭钩的片子,像这部以及《对话》后来的《凶线》。就这部而言,技术部分做得很用心,中段和结尾分别贡献了两段以剪辑/空间调度呈现的电影幻觉机制,全片更多地方也有意识做了空间的内外转换和大小对比,打算用这样充分的形式感去托它政治黑幕的内容。但这个所谓的黑幕充斥着一股美国地摊文学味儿,整个官商勾结无所不能的剧情也非常像是坐首都出租师傅车上给你胡侃的那种,《满洲候选人》式的不着调阴谋论桥段真在好莱坞这么有市场?抛开这中二版的地摊阴谋不提,它的形式也没能统一成个整体,各个技术环节在片子里存在感太强,很多时候注意力不在情节而在片子极尽表现的摄影/调度。分裂的观感和科波拉的《对话》一比差远了,安东尼奥尼不是那么好模仿的

8/10。开场镜头尾随着参加独立日游行庆祝的政客直到他被枪杀,而官方调查仅做了轻微掩饰,头尾两段听证会场景由老鹰标志、线形延展的调官查员构成,镜头一直在慢慢的拉近和拉出,观众明显能感受到隐藏在黑暗中大而不倒的阴谋政治。航班里乘务员发现写在餐纸上的炸弹警告,从主人公的视觉出发一下子使气氛紧张起来。关于暗杀声望很高的不同政见者的高潮则用疏离感宽银幕构图来演绎,当主人公接任杀手后进入酒店,偏离中心的构图和矩形符号化的建筑线条表现了一个有机世界,主人公只有沿着直线前进,几乎消失在阴暗的背光里,处于大堂的上方远景,下方空间被图案化的蓝白红色相间的圆形桌占据,当政客的车子随着奏乐驶入集会地点,座位上聚集的学生举着蓝底红色图案拼成总统头像,象征冷酷的有机形状和美国国旗颜色的反讽运用,塑造了暗杀的政治阴谋气氛。

视觉风格突出,高反差的打光+全景景别+人物边缘化的构图共同营造阴郁不安与渺小无力的气氛。刺杀者总隐藏在暗处,不展示暗杀的过程以及暗杀者面貌,只展示出暗杀的结果,上一秒在相拥安慰,下一秒便躺在停尸房,简洁省略的叙事方式更加强化了不寒而栗的心理感受。叙事方面导演对节奏和气氛的掌控很到位,虽然没有过于强烈的戏剧性,但是依靠影像风格制造出了张力:水坝一场戏弱化落水两人的缠斗戏剧性,而以全景镜头突显人物的渺小,水坝的水流如同时代的洪流,水中两人皆是洪流中的蝼蚁;参议员彩排部分参议员沿着对称画面的中线离场,工整对称的构图传递出权力的强大威慑感;开头与结尾的委员会报告的推镜与拉镜的呼应,同样是对称构图,暗示着真正的幕后主使。

如果男主换作是马克沃尔伯格或者是哈里森福特,在结尾就开始“巧妙脱身”并开始“亡命天涯”了;然后,反派就会用一种“巧妙而又复杂”的方式想要杀掉主角,而主角会用一种“更巧妙而又复杂的方式”打败反派…但是不好意思,整部影片,尤其是结尾的那一枪,都在告诉观众,“这不是那种电影”。看到有影评说是内容向形式低头,倒不如说是极致的“形式服务于内容”。剧情被压缩到极简,冷静、客观、干练、肃杀,使得电影从头到尾都被一股隐隐约约的危机感包裹,有意冒犯某些主流叙事模式,不过这也可能是时代的产物。视听语言精准有效,在不喧宾夺主的情况下,不仅能够呼应剧情、传达情感,同时埋下许多隐喻。开头结尾两场刺杀形成巧妙的互文,且结尾的设计颇具讽刺意味:在“美国梦”光鲜亮丽的包装之下,谁知道什么样的阴谋正在黑暗中凝视?